Télétravail : quels risques à gérer pour la banque et pour les salariés ?

Temps de lecture estimé : 7 minRédaction WEB : JUST DEEP CONTENT

Le télétravail s’est installé durablement dans le secteur bancaire. Point sur les risques de conformité, d’organisation et de teneur du travail, pour les établissements et pour les salariés.

Le télétravail s’est rapidement imposé dans un grand nombre de secteurs d’activité, devenant même prépondérant dans certaines fonctions. Pandémie ou non, il s’est installé de façon durable et est plébiscité tant par les salariés que par bien des employeurs.

Sans entrer dans le débat plus philosophique de la « valeur travail », opérer durablement à distance entraîne des conséquences spécifiques alors même que les processus d’organisation des entreprises sont généralement restés dans l’ancien schéma du travail en présentiel.

Pour un responsable de fonction risques ou conformité, il convient donc de prendre en compte ces nouveaux risques, tant pour l’entreprises que pour les salariés. Concernant ces derniers, on peut aussi se demander si un télétravail plus systématique ne constituerait pas des risques à terme dans la teneur de leurs emplois.

SOMMAIRE

- Télétravail : une installation durable et un défi supplémentaire pour l’industrie financière

- Télétravail : quels risques inhérents à court et plus long terme ?

- Un mode de travail pour lequel les entreprises n’ont pas véritablement repensé leur mode de fonctionnement

- Télétravail : un piège pour les salariés ?

- Quelques pistes de réflexion pour mieux intégrer le télétravail

Télétravail : une installation durable et un défi supplémentaire pour l’industrie financière

Longtemps resté marginal car mal perçu par les employeurs, le travail à distance, concernant les postes compatibles, s’est imposé dans l’urgence aux entreprises en mars 2020 : question de survie pour les uns ou d’opportunité pour d’autres.

Aujourd’hui, après la levée des restrictions sanitaires, nous ne sommes pas revenus dans le modèle « d’avant » mais un modèle hybride, mêlant travail à distance et travail sur site, s’est progressivement installé.

Télétravailler est devenu non seulement une normalité mais constitue même, dans bien des métiers, la norme. Dans l’industrie financière, ce modèle représente 3 jours par semaine au sein de nombreuses fonctions centrales. Les trois quarts des salariés souhaiteraient pouvoir en bénéficier et les candidats aux recrutements en font un critère de choix. Dans une tendance sociétale dans laquelle, on recherche un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le télétravail est là pour durer.

Par rapport aux autres secteurs de l’économie, l’intégration subite du télétravail dans l’industrie bancaire est venue s’ajouter à d’autres mutations importantes destinées à répondre à de lourds défis : concurrence des néobanques, désertion des réseaux physiques traditionnels, révolution technologique, réglementations pénalisantes…

Grâce à ces efforts de rationalisation et de digitalisation réalisés ces dernières années, les banques se sont retrouvées plutôt bien armées quand il a fallu déployer le travail à distance lors du confinement.

Télétravail : quels risques inhérents à court et plus long terme ?

Après l’annonce du confinement en mars 2020 et malgré quelques tâtonnements et freins techniques, assez vite résolus pour l’essentiel, le télétravail semble avoir été assez facilement développé. Les DRH (Directions des Ressources Humaines) ne peuvent que s’en réjouir : pas de dysfonctionnement majeur, économie de surfaces de bureau, de frais généraux et peut-être même une productivité en hausse selon certaines mesures.

Pourtant, on ne passe pas d’un mode de fonctionnement à un autre sans conséquences, soit à court, soit à plus long terme.

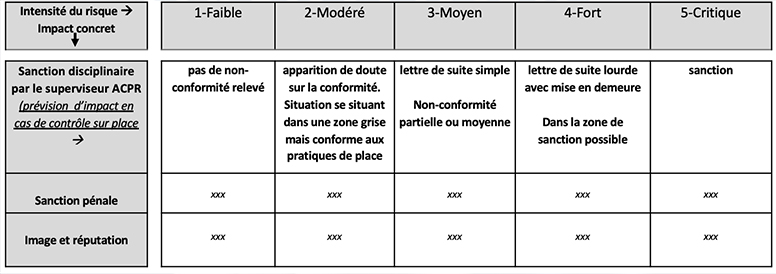

Le tableau suivant dresse une première liste de risques, à court, moyen ou long terme, ventilés selon les domaines :

- la sécurité,

- l’organisation du travail et le management,

- les ressources humaines

- la capacité à créer et évoluer.

Source : Chandara OK pour l’ESBanque

Avant le confinement, la question de la sécurité informatique était l’une des raisons majeures de la réticence au télétravail. Pourtant, du jour au lendemain, les directions S.I. (Système d’Information) ont ouvert l’accès à distance de tous les applicatifs des entreprises : les questions de sécurité des réseaux se sont-elles évaporées d’elles-mêmes ?

Dans la gestion courante, les applications de vidéoconférence permettent un grand nombre de combinaisons de réunion. Néanmoins, tout le monde peut observer qu’elles conduisent à un ralentissement et à une certaine posture rigide où l’on perd la spontanéité et le bénéfice des rencontres informelles.

L’accès ou l’échange de documents est toujours pénalisé par une digitalisation et un système de partage qui n’est pas encore complètement abouti.

La distance est aussi un enjeu pour l’encadrement sur la manière de faire, tant pour le suivi des travaux des collaborateurs, le contrôle permanent que pour l’animation de l’équipe. Si les contrôles peuvent dans certains cas être trop réduits, on a pu aussi observer dans d’autres cas des comportements au contraire un peu trop intrusifs, comme des contrôles incessants en ligne.

En matière de ressources humaines, on connait le risque d’isolement lié au travail prolongé à distance. Cet isolement, s’il agit sur le moral du collaborateur, aura donc aussi des conséquences sur la qualité du travail fourni et peut-être aussi sur son savoir-faire, son savoir-être, sa sécurité psychologique, son attachement à l’entreprise et également sur la culture d’entreprise elle-même.

Enfin, on peut aussi anticiper que tous les risques évoqués précédemment, entraîneraient des conséquences sur la conduite des projets ou la conception de nouveaux produits. Ce sont des travaux qui reposent sur des échanges transversaux fréquents, y compris ceux qui sont informels ou impromptus. Il s’agit peut-être du domaine de risque le plus important pour la pérennité de l’entreprise.

Un mode de travail pour lequel les entreprises n’ont pas véritablement repensé leur mode de fonctionnement

Les risques inhérents au télétravail prolongé sont donc nombreux et sérieux. On s’accordera facilement sur le fait que travailler à distance ne ressemble pas entièrement à travailler sur site. Si le travail en présentiel n’est pas absent de risques, les organisations ont pu, au fil des siècles, adapter la manière de faire et les processus en conséquence.

Or on constate que, depuis le confinement, les entreprises ont peu modifié les référentiels, l’organisation ou les méthodes. Il s’agit davantage d’adaptations partielles ou isolées.

Les collaborateurs sont généralement libres par exemple de choisir individuellement les jours de présence dans l’entreprise. Seule existe parfois une obligation de regrouper hebdomadairement les membres d’un même service. S’il est important d’échanger face à face au sein d’une même équipe, il l’est autant, et même plus, entre équipes. Les dossiers complexes, transversaux ou les projets en dépendent.

Les managers sont pour leur part souvent laissés à eux-mêmes et rares sont ceux qui ont reçu des formations ou des indications claires sur la manière d’encadrer ou d’organiser à distance.

Le mode hybride tel qu’il est organisé, ou peu organisé, aujourd’hui comporte aussi un effet pervers. Les collaborateurs finissent par communiquer quasi systématiquement par écrans interposés, même en présentiel.

Avec le « flex open office » et la suppression du téléphone classique, il est difficile de savoir si les interlocuteurs sont présents ou non pour tenir une réunion. Discuter sur webcam permet aussi d’éviter de chercher une salle de réunion et de marcher quelques pas. Le nombre d’heure de travail en position fixe sans bouger s’accroît ainsi que la sédentarité et les risques de santé. Psychologiquement, certains se sentent même plus à l’aise derrière un écran, ayant le sentiment de moins s’exposer et deviennent réticents à une réunion physique.

Point de vigilance :

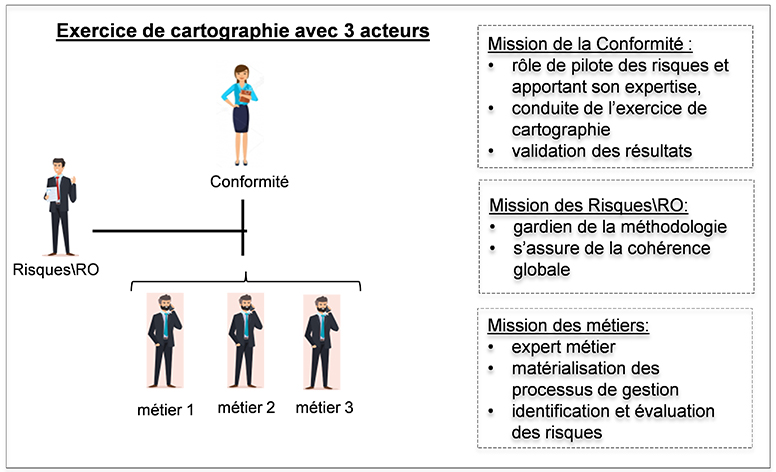

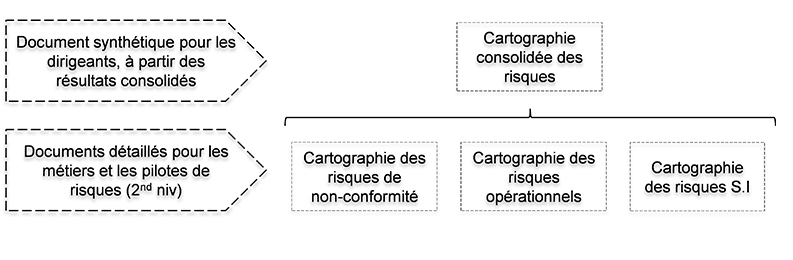

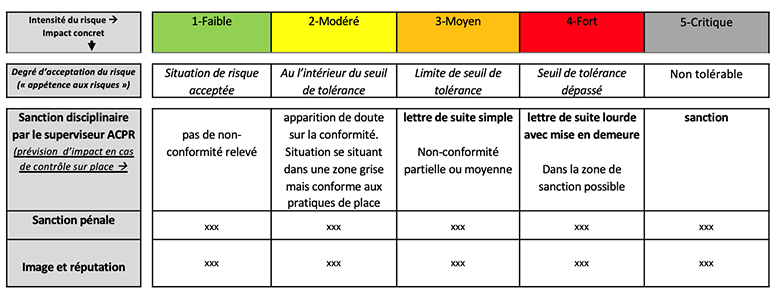

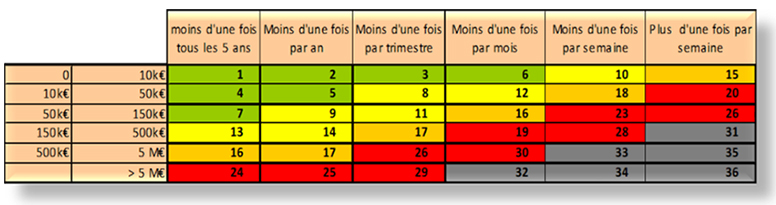

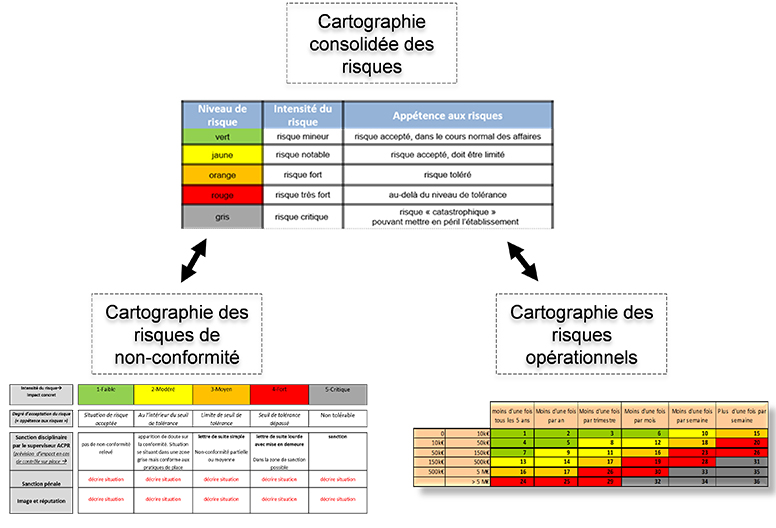

Un responsable de fonction clé peut donc constater que la pratique de terrain diffère, à des degrés divers, de ce qui a été prévu par le corpus procédural et la cartographie des risques, les deux ayant été conçus pour un mode traditionnel en présentiel. Si tel est le cas, cela signifie donc que le système de maîtrise des risques n’est plus adapté.

Télétravail : un piège pour les salariés ?

Sauf pour une minorité de salariés qui préfèrent le travail sur site, le télétravail est le plus souvent considéré comme avantageux : gains de temps de transport, meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, organisation de son temps de travail, impression de meilleure autonomie, possibilité de vivre loin du lieu de travail et ainsi se permettre un logement plus agréable …

Même si ces apports sont certains pour le salarié, ils présentent aussi une face cachée et des risques pour son évolution professionnelle. En voici quelques-uns :

- risque de mélange entre vie privée et vie professionnelle: par manque de séparation claire, le télétravail peut alors être un avantage ou un inconvénient selon les individus.

- risque d’isolement: pour sa santé personnelle et pour son efficacité au travail.

- risque de dégradation de son savoir-faire et de son savoir-être, avec des conséquences sur son employabilité, en interne comme en externe.

- risque d’être « oublié »: le manager sur site sollicitant davantage les collaborateurs sur site (c’est à dire à qui il a le plus facilement accès), ces derniers devenant donc plus « visibles » lors des promotions.

- risque d’être considéré comme non indispensable: les sureffectifs apparents étant plus perceptibles. Un manager peut être amené à mesurer la contribution de chacun par rapport à des mesures plus factuelles (selon le nombre de dossiers par exemple, de documents produits voire selon le volume de flux de messagerie …), même si ce procédé occulte certaines valeurs ajoutées moins mesurables. Ceux qui produiraient moins de volume seraient alors moins utiles ou moins productifs, à tort ou à raison.

- risque d’externalisation et de localisation du poste: s’il est possible de travailler durablement à distance, il serait donc assez facile d’externaliser les postes auprès d’un prestataire ou de délocaliser à l’étranger.

- risque d’accélérer la transformation digitale : s’il est possible de travailler durablement à distance, il serait donc assez facile de digitaliser et robotiser des processus.

Si certains sauront tirer leur épingle du jeu mais d’autres ne risqueraient-ils pas d’être plus vulnérables ?

Quelques pistes de réflexion pour mieux intégrer le télétravail

Ces quelques pistes de réflexion font écho aux écueils relevés précédemment :

- Organiser suffisamment de temps de partage, au sein d’un service et entre les services.

- Imposer une présence pour toute l’entreprise au moins un jour par semaine (ce qui vient contrecarrer partiellement l’espoir d’économiser des surfaces de bureau).

- Permettre à chacun de vérifier à tout moment la présence de n’importe quel collaborateur sur son poste de travail, au bureau comme à domicile par une indication électronique ou vidéo. Ce sujet est naturellement sensible mais l’information reste nécessaire.

- Pour l’encadrement : organiser davantage le pilotage de l’activité selon une approche par objectifs et par chantiers.

- Et bien sûr, actualiser la cartographie des risques en intégrant le mode « télétravail », ceci afin d’adapter les processus, le corpus procédural ou les contrôles permanents.

Le télétravail est certainement assimilable au sein d’un modèle hybride et équilibré. Il est nécessaire pour cela de repenser l’environnement organisationnel et faire évoluer certaines habitudes.

Le télétravail mène par ailleurs à de nouvelles questions. De part une forme de standardisation et d’ordonnancement des travaux qu’il implique, il risque de mettre pour partie les salariés en concurrence plus frontale avec des tentations d’externalisation de toutes sortes, y compris l’intelligence artificielle.

Le télétravail amène également à une réflexion plus profonde sur ce qu’est réellement une entreprise. S’agit-il simplement d’une somme de compétences et de travaux isolés ou est-ce plus que cela ?

Auteur

Chandara Ok ![]()

Conseil en gouvernance et maîtrise des risques, Intervenant-formateur pour le Cycle Expert Conformité de L’ESBanque