Sanctions de l’UE à l’encontre de la Russie, 7ème et 8ème paquets : des mesures inégalées

Temps de lecture estimé : 12 minRédaction WEB : JUST DEEP CONTENT

Les 7ème et 8ème paquets de juillet et octobre 2022 complètent les mesures inédites de sanctions contre la Russie. Quelles conséquences pour les acteurs financiers ?

« Avec les sanctions contre la Russie, L’union européenne s’est tirée une balle dans les poumons ». Cette citation polémique provient de Viktor Orban, premier ministre hongrois, dont le pays, bien que membre de l’Union européenne, demeure fortement hostile aux sanctions à l’encontre du voisin russe.

La raison de cette hostilité de Viktor Orban réside principalement en la dépendance énergétique de son pays aux énergies fossiles de la Russie. Hostilité dont le ton est d’ailleurs monté d’un cran de sa part lors du déploiement, le jeudi 6 octobre 2022, du 8ème train de sanctions, dont l’une des mesures phares vient cibler le plafonnement des prix à l’importation du pétrole russe, ressource chère à son pays. Viktor Orban n’aura pas hésité à blâmer certains états membres, affirmant une fois de plus son hostilité aux sanctions européennes à l’encontre de la Russie : « ils ont dit que les sanctions pourraient arrêter la guerre, qu’elles ne seraient pas étendues au domaine de l’énergie. Ils ont menti aux peuples européens ».

Bien que largement contestable, cette affirmation du premier ministre hongrois montre néanmoins deux points de vue souvent débattues, discutables ou discutées des sanctions économiques et qui reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène face à l’inflation et aux pénuries de certaines matières premières.

Ces raisonnements considèrent que les sanctions économiques, en fonction des pays que l’on sanctionne économiquement, impactent plus ou moins significativement, de manière directe ou indirecte, les pays qui sanctionnent et ne font malheureusement pas toujours changer, à court et moyen terme du moins, les positions des pays sanctionnés.

La seconde position étant d’affirmer que ce sont souvent les populations, d’une part et d’autre des camps, qui en pâtissent. Les exemples pour corroborer ces dires et qui sont le plus souvent mis en exergue sont Cuba, sous le coup des sanctions de l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) depuis plus d’un demi-siècle ou encore la Corée du Nord. Or, diront les fervent défenseurs des politiques de sanctions menées, le but premier, naturel même, des sanctions économiques, lorsqu’elles sont déployées efficacement, est de venir impacter économiquement et de manière beaucoup plus significative le pays visé que le pays qui sanctionne. L’objectif est de conduire à une asphyxie économique, à une révolte des populations, qui elles conduiront, si ce n’est à un changement de régime, à un changement de politique.

Et c’est cette volonté qu’a souhaité instaurer l’Union européenne : des sanctions lourdes, puissantes et touchant la Russie dans le cœur de son économie et de sa puissance, quitte à impacter également l’économie de l’Union, impacts que nous ne pouvons nier à ce jour.

Quelles sont les sanctions économiques mises en place à l’encontre de la Russie par l’Union européenne et plus particulièrement qu’apportent les 7ème et 8ème paquets de juillet et octobre 2022 ? Quels sont les impacts pour les assujettis et plus particulièrement les banques ?

Genèse des sanctions européennes à l’encontre de la Russie

Mises en place dès 2014 à l’encontre de la Russie (mais également à l’encontre de son allié sans faille biélorusse) suite à l’annexion de la Crimée, les sanctions européennes ont connu une avancée significative dès février 2022, suite à l’« opération spéciale » menée par l’armée de Vladimir Poutine en Ukraine.

Déployées en 8 paquets de sanctions progressives, ces sanctions ont constitué une avancée significative dans la politique de sanctions de l’Union européenne. Tant par leur nombre et leur significativité que par leur nature jusqu’alors inédites, ces sanctions, dans la lignée de celles d’autres alliés (USA, Royaume Unis ou encore Canada) ont fait entrer le conflit dans une nouvelle ère politique, géopolitique et économique, au-delà d’un « simple » conflit militaire interposé aux échos d’une nouvelle Guerre Froide.

L’impact des sanctions est significatif et ceci d’une part et d’autre des pays en conflit : ralentissement de la croissance, inflation, pénurie. L’objectif des sanctions étant du côté occidental (nous nous focaliserons sur l’Europe uniquement) de faire plier une Russie dont le président, Vladimir Poutine, semble ne rien lâcher, ce dernier n’hésitant pas à plusieurs reprises à brandir la menace nucléaire.

SOMMAIRE

- Les sanctions économiques à l’encontre de la Russie : de leur mise en place aux 7ème et 8ème paquets

- Les nouveautés des 7ème et 8ème paquets de sanctions contre la Russie

- Quels sont les impacts de ces sanctions sur les assujettis et notamment les banques ?

Les sanctions économiques à l’encontre de la Russie : de leur mise en place aux 7ème et 8ème paquets

Les sanctions européennes à l’encontre de la Russie, existantes depuis 2014 avec l’invasion de la Crimée, ont connu un remodelage complet, une accentuation sans précédent depuis le lancement de l’« opération spéciale » par Vladimir Poutine à l’encontre de l’Ukraine. Ces sanctions et mesures restrictives ont été accentuées au fil de l’avancée du conflit et des paquets de sanctions, jusqu’au 8ème paquet de sanctions déployé en octobre 2022 par la Commission européenne.

Les différents types de sanctions économiques jusqu’ici déployés

L’élément primordial de la politique de sanction européenne, réside dans son approche par règlements. A la différence des directives, suivies notamment pour les dispositions européennes en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (pour le moment) où chaque pays membre transpose en droit local, plus ou moins différemment, les textes européens, les règlements européens en matière de sanctions économiques sont d’application directe au sein des pays membres de l’Union européenne.

Ces règlements se basent sur deux approches, dépendante et indépendante.

La première approche, dépendante des dispositions prises par l’Organisation des Nations Unies (ONU) est basée sur l’article 215 du traité de fonctionnement de l’Union européenne. Cette approche vise à transposer les décisions onusiennes de gel en droit européen via des règlements directement contraignants pour les états membres.

La seconde approche est quant à elle indépendante. Celle-ci se base d’une part sur une liste indépendante européenne de gel (mise en place dès décembre 2001 avec la décision commune 2001/931/PESC et avec le règlement 2580/2001) et d’autre part sur des mesures restrictives, commerciales (embargos) et nouvellement financières à l’encontre de la Russie.

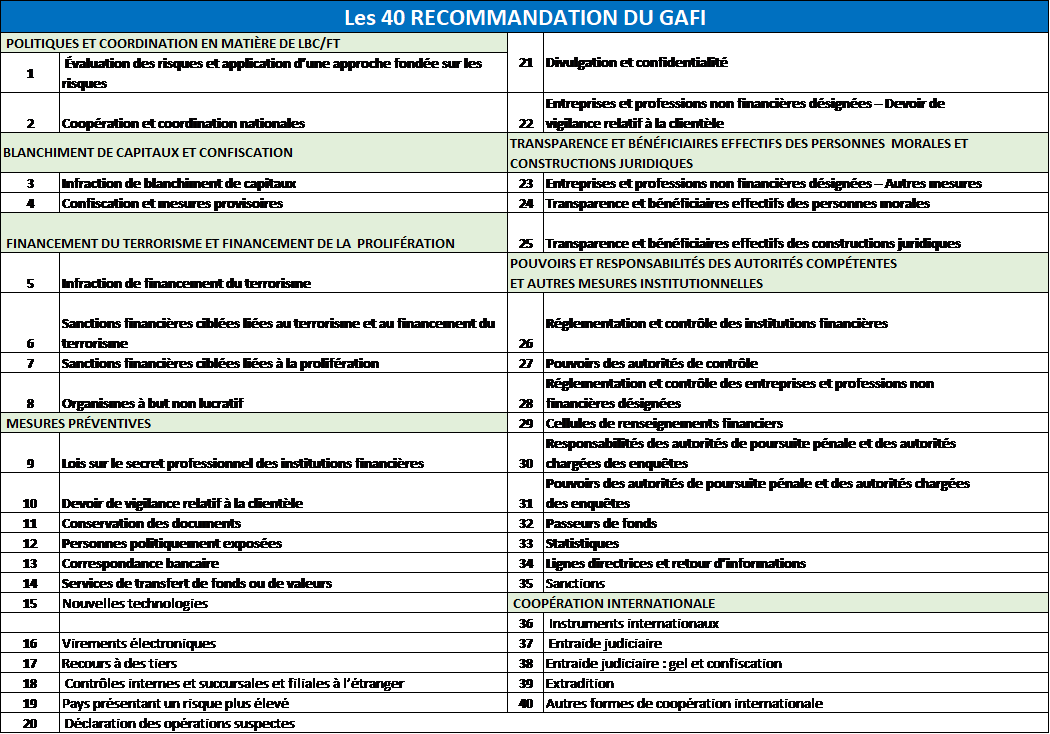

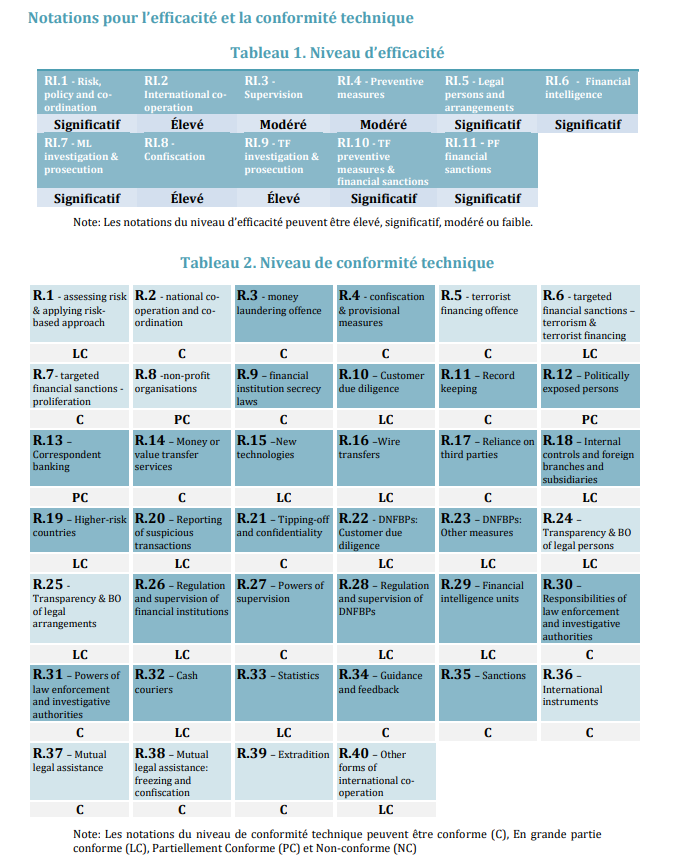

Ces sanctions à l’encontre de la Russie se décomposent selon les typologies suivantes :

- Gels des avoirs

Les mesures de gel prononcées à l’encontre des personnes physiques ou morales russes sont notamment couvertes par les dispositions du Règlement européen 269/2014 et la Décision 2014/145/PESC consolidée.

Plusieurs personnes physiques faisant partie ou réputées proches du pouvoir en place ont été sanctionnées par l’UE par une mesure de gel des avoirs. Ces personnes incluent en premier lieu le président Vladimir Poutine (ce qui demeure assez peu commun dans la politique de sanctions européennes qui n’a pas pour habitude de sanctionner des chefs d’état), le premier ministre, des ministres, des membres de la Douma, de nombreux oligarques réputés proches du président russe (souvent qualifiés de prêtes noms du président) ou proches du pouvoir, ou encore soutenant l’agression de l’Ukraine.

Source : consilium.europa.eu

La liste de gel européenne dans le cadre des sanctions à l’encontre de la Russie, comporte également plusieurs personnes morales, notamment de droit russe, réputées impliquées directement ou indirectement dans le conflit ukrainien ou connues pour être détenues ou contrôlées par les personnes physiques listées à titre personnel. Plus de 1200 personnes physiques et 100 personnes morales font l’objet d’une mesure de gel de l’union européenne dans le cadre des sanctions à l’encontre de la Russie.

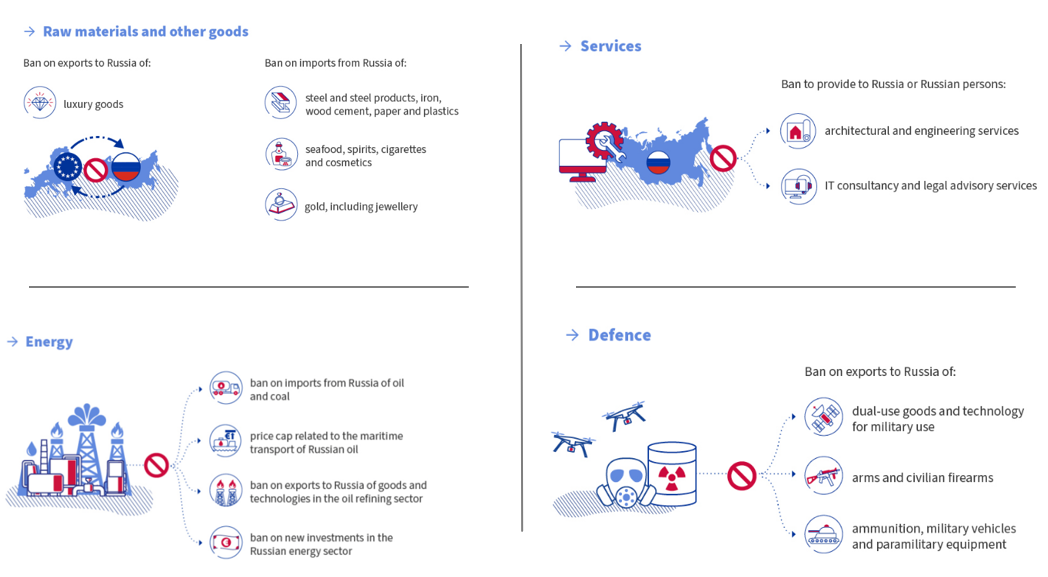

- Embargos sectoriels, sanctions économiques et commerciales

Les embargos et sanctions économiques et commerciales sectoriels prononcés par la Commission européenne concernent plusieurs secteurs impliqués directement ou indirectement dans le conflit, des biens et services exposés au secteur militaire et de la défense (incluant les biens à double usage et les technologies maritimes).

Les sanctions commerciales ont également pour but de limiter la capacité économico- financière de la Russie. Nous retrouvons cela à travers les embargos à l’importation des matières premières (charbon, acier, plastique, fer, ciment etc.) et des ressources énergétiques (hormis le gaz dont dépendent toujours une grande partie des pays européens, le pétrole quant à lui ayant fait l’objet d’un embargo progressif). Il s’agit de sources de revenus conséquents pour la Russie, considérées par ricochet comme moyens de financement de la guerre.

Au sein de ces restrictions, en plus des secteurs stratégiques pour la Russie, on trouve également des produits assez atypiques tels que les spiritueux, les fruits de mer, les cigarettes ou encore les produits cosmétiques et certains biens de luxe. En totalité plusieurs milliers de biens et de services sont concernés par ces mesures de restrictions commerciales.

Source : consilium.europa.eu

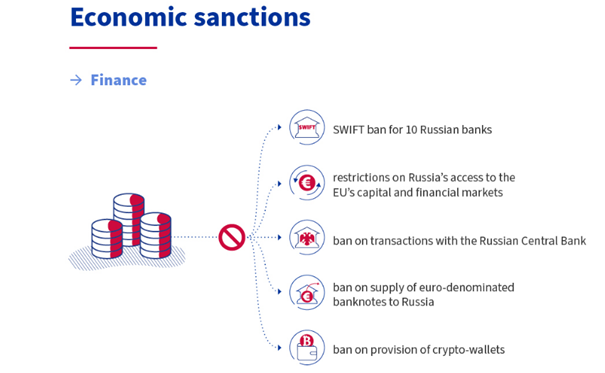

- Mesures restrictives financières

Ces mesures sont une nouveauté incontestée, même si les sanctions passées envers l’Iran ont quelque peu été précurseurs en la matière, leur déploiement n’avait jamais été aussi large.

Symbole fort des sanctions prononcées à l’encontre de la Russie, cette typologie de mesure s’est accentuée au fil des paquets européens. On y retrouve notamment l’exclusion du système SWIFT de 10 banques russes, l’interdiction de traiter au niveau européen avec la Banque centrale russe (en plus du gel de plusieurs centaines de milliards d’euros d’actifs), l’interdiction de traiter (sauf exceptions très limitées énumérées par les règlements) sur des titres russes (notamment du fait de l’ajout sur la liste de gel européenne de la chambre de compensation nationale NSD-Nastional Settlement Depository), et enfin plusieurs interdictions et restrictions autour de l’usage des crytpoactifs.

Mais la nouveauté de ces mesures financières restrictives réside au sein de l’article 5 du Règlement 833/2014, mis à jour à plusieurs reprises au fil des paquets de sanctions pour en étendre le champs d’application. Il s’agit d’une limitation généralisée pour la Russie et ses ressortissants (personnes physiques ou personnes morales) de l’accès au marché et au système financier européen. De nombreuses restrictions assez atypiques mais opérationnellement très impactantes pour les institutions financières européennes ont ainsi été décidées :

- au titre de l’article 5ter : la limitation des dépôts aux ressortissants ou société russes à 100.000 € (sauf exceptions couvertes par le même article)

- ou encore en vertu de l’article 5f : l’interdiction de vendre des valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre émises après le 12 avril 2022 à ces mêmes personnes (sauf également exemptions prévues par le même article).

Pour les assujettis, les mesures restrictives financières, notamment les nouveautés introduites par le Règlement 833/2014, demeurent les plus compliquées opérationnellement dans leur gestion et les plus sujettes à échanges et discussions avec les autorités nationales compétentes.

Source : consilium.europa.eu

Ces sanctions se sont renforcées à travers le 7ème paquet (autrement appelé « alignment and maintenance package ») et le 8ème paquet de sanctions.

Les nouveautés des 7ème et 8ème paquets de sanctions contre la Russie

Le 7ème paquet et le 8ème paquet, mises en place respectivement le 21 juillet 2022 et le 5 octobre 2022, visent à accentuer les sanctions contre la Russie.

Le 7ème paquet : Alignment and Maintenance Package

En plus de 54 personnes physiques et 10 entités ajoutées à la liste de gel européenne, plusieurs mesures restrictives additionnelles ont été déployées par le 7ème paquet de sanctions.

Les principales étant :

- l’interdiction d’importer de l’or au sein de l’Union

- l’élargissement des biens et services soumis à une interdiction à l’export

- l’interdiction pour les bateaux sous pavillons russes d’amarrer dans un port de l’Union

- l’élargissement du périmètre de l’article 5ter du Règlement 833/2014 aux personnes morales établies dans des pays tiers à l’Union et détenues en majorité par des ressortissants russes ne bénéficiant pas de mesures de dérogations prévues par l’article précité

- la flexibilité dans les mesures restrictives lorsque celles-ci touchent à la sécurité alimentaire, à la sécurité énergétique ou encore sanitaire par la mise en place d’exemption (assez proche dans leur concept des licences octroyées par l’OFAC)

Le 8ème paquet de sanctions

En plus d’un allongement de la liste de gel, comme observé pour les paquets précédents, le 8ème paquet de sanctions vient ajouter de nouvelles mesures. Pour les plus significatives, il s’agit de :

- l’extension de toutes les mesures restrictives aux régions de Kherson et Zaporizhzhia du fait de l’occupation, tout comme cela le fut pour les régions de Donetsk et Luhansk

- l’élargissement des biens et services soumis à une interdiction à l’export (composants électroniques, charbon, biens industriels et technologiques) et à l’import (pour 7 milliards d’euros environ)

- la mise en place d’un plafonnement des prix à l’importation du pétrole russe, ce qui demeure la mesure la plus symbolique du 8ème paquet de sanctions

- la possibilité d’ajouter à la liste de gel toute personne, physique ou morale, facilitant le contournement des sanctions mises en place

- l’interdiction pour des ressortissants européens d’occuper une position aux postes de direction de certaines sociétés publiques russes.

Quels sont les impacts de ces sanctions sur les assujettis et notamment les banques ?

L’ensemble des sanctions prononcées contre la Russie doivent être respectées par les entités assujetties, notamment financières. A ce sujet, les établissements sont soumis à une obligation de résultat, notamment concernant le gel des avoirs, les décisions récentes de la commission des sanctions de l’ACPR étant là pour nous le rappeler.

La complexité de certaines mesures et la rapidité avec laquelle se posent certains « challenges opérationnels » pour les assujettis, nécessitent de rappeler les dispositions clés à adopter.

Veille juridique et réglementaires

La clé d’un dispositif efficace résidera dans une veille juridique et réglementaire adaptée. Dans le cadre des sanctions russes, les nouvelles mesures restrictives ou la revue des mesures existantes demandent une attention particulière afin de s’assurer qu’aucune nouvelle disposition n’est manquée. Il est donc conseillé aux professionnels du secteur financier de suivre toute évolution ou nouveauté via le site internet de la DGT (Direction Générale du Trésor) et ce en s’abonnant notamment au « flash info » mis en place depuis 2020 permettant d’être averti de toute nouveauté du dispositif français de gel des avoirs.

La veille ne pourra par ailleurs être efficace que si elle est conjuguée à un suivi régulier du site de la commission européenne et de la Direction Générale du Trésor dans leurs sections dédiées aux sanctions russes, mais aussi à un dispositif de formation efficace pour l’ensemble des collaborateurs impliqués dans le dispositif.

Filtrage des noms et des opérations

L’application des sanctions implique le contrôle des opérations financières afin de confirmer que celles-ci ne violent aucune disposition de gel des avoirs ou de mesures commerciales restrictives.

Ainsi, les assujettis des secteurs bancaires doivent s’assurer que :

- leurs clients ne font pas l’objet d’une mesure de gel (ou pour les personnes morales que celles-ci ne sont ni majoritairement détenues ni contrôlées par une telle personne). Tout cas avéré ou potentiel devra faire l’objet d’un blocage des comptes et être communiqué le cas échéant aux autorités nationales compétentes (à savoir la DGT) qui se prononcera sur un gel des comptes ou le classement sans suite. Cela nécessite un outil de filtrage alimenté par une liste à jour et des règles de concordance qui ne doivent pas être exactes (exact match).

- les opérations non domestiques sont bien filtrées contre ces mêmes listes à jour (les opérations domestiques bénéficiant d’une exemption de filtrage en France). Tout cas potentiel ou avéré sera bloqué et transmis à la DGT pour gel ou libération des fonds.

- l’opération initiée ou reçue par le client ne viole pas une mesure restrictive mise en place à l’import ou l’export. Ceci nécessite un contrôle par génération d’alerte basée sur les messages de paiement. Comme le rappelle le guide de la DGT de 2016 aux point 7.3 et 14.1, les établissements financiers sont « solidairement responsables » du respect des mesures restrictives à l’exportation ou à l’importation pour les « opérations auxquelles ils ont contribué ».

Dans le contexte des sanctions russes, il n’est pas surprenant de constater une explosion du nombre d’alertes sur l’ensemble de ces sujets (filtrage de la base client et des paiements) et qu’un besoin de ressource tant humaines qu’informatiques soit nécessaire au sein des banques.

Procédures documentées

Compte tenu de la complexité des sanctions déployées à l’encontre de la Russie, il est indispensable pour les établissements financiers de se doter de procédures exhaustives et thématiques afin de s’assurer que le cadre opérationnel réponde aux exigences. Il s’agit notamment des processus de filtrage et de traitement des alertes ainsi que d’escalade aux autorités compétentes (DGT et pour les cas de « breach » à l’ACPR).

Bien que la plupart de ces méthodes existaient déjà au sein des établissements (filtrage des clients et des opérations sur la liste de gel consolidée, ou filtrage des opérations pour écarter toute violation de mesures d’embargo), de nouveaux procédés dans le cadre des sanctions à l’encontre de la Russie doivent être déployés, telles que ceux dédiés au bon contrôle des dispositions de l’article 5 du Règlement 833/2014.

Ressources clés à exploiter pour se conformer

Nous énumérerons ici quelques ressources que tout assujetti du secteur bancaire se doit de consulter afin d’assurer du bon respect des dispositions en vigueur

- Le site Internet de la DGT sur les sanctions russes

- Les lignes directrices conjointe ACPR/DGT de juin 2021 sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs

- Les FAQ de la DGT et de la Commission européenne dans le but de comprendre l’interprétation de l’une et de l’autre autorité sur une mesure en vigueur et par thématique

- Les Règlements consolidés concernant les mesures mises en place à l’encontre de la Russie et mis à jour au fil de l’eau par la DGT (Règlement UE 833/2014 ; Règlement UE 2022/263 ; Règlement UE 208/2014; Règlement UE 269/2014).

Complexes et nombreuses, tels sont les qualificatifs idoines des sanctions prononcées à l’encontre de la Russie. Bien qu’à conséquence économique forte pour l’Europe et assez lourdes opérationnellement parlant pour les acteurs économiques européens, ces sanctions ont un impact irréfutable sur l’économie russe et ses acteurs économiques, et ce malgré certains discours opposés.

Comme dans toute mesure de conformité, d’autant plus à un niveau européen, l’efficacité du dispositif réside avant tout dans les échanges entre les acteurs du privé, entre acteurs du public et du privé, ou entre les acteurs publics au niveau national et international.

Auteur

Mustapha Bouzizoua ![]()

Head of Policy Oversight (Financial Crimes and Regulatory Compliance, Continental Europe)

Membre du jury pour le Cycle Expert Métiers Conformité de l’ESBanque

Sources :

- Article 215 du traité de fonctionnement de l’Union européenne

- Règlement UE 269/2014

- Règlement UE 833/2014

- Règlement UE 2022/263

- Règlement UE 208/2014

- Règlement UE 269/2014

- Décision 2014/145/PESC

- Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 (2001/931/PESC)

- European Commission – Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine – Frequently asked questions on sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine.

- 7ème et 8ème paquets de sanctions européennes contre la Russie

- Décision de la Commission des sanctions du 21 décembre 2018 à l’égard de La Banque Postale, procédure n° 2018-01 (gel des avoirs) – établissement de crédit, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

- GUIDE DE BONNE CONDUITE / FOIRE AUX QUESTIONS relatifs à la mise en œuvre des sanctions économiques et financières – 01/09/2014 mise à jour 15/06/2016

- Lignes directrices conjointes de la Direction Générale du Trésor et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs – 16/06/2021